車両編 1.車両記号

鉄道車両にはいろいろな記号・数字などが書かれていますが

鉄道車両にはいろいろな記号・数字などが標記されています 車両構造等取扱細則により機関車・旅客車・貨物車・特殊車などに分類され各車両1両1両に固有の記号・数字が割り当てられています ここではJRの表示を例に説明します 機関車の形式は「アルファベット+数字-製造番号」 その他の車両は「カタカナ+数字-製造番号」で標記されます 車両の種類が大幅に増えているため 中にはルールから外れたものもあります

私鉄では電車でも数字のみの方法や会社の名前を記号にした方法など各鉄道会社固有の標記方法で表示しています

1.機関車

形式記号・・・・アルファベットで表す

| 動軸数 |

2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|

電気機関車 |

EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH |

| ディーゼル機関車 | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH |

形式の数字

電気機関車

| 車 種 | 速 度 | 電気方式 | 数 字 | 実車形式 |

| 電気機関車 | 85km/h以下 | 直流 | 10~ | EF15 |

| 85km/h以下 | 交直両用 | 30~ | EF30 | |

| 85km/h以上 | 直流 | 50~60 | EF57・EF58 | |

| JR貨物開発 | 直流 | 200~ | EF200 | |

| 85km/h以上 | 交流 | 70~ | ED75・ED76など | |

| 85km/h以上 | 交直両用 | 80~ | EF81 | |

| JR貨物開発 | 交直両用 | 500~ | EH500 | |

| 試 作 | - | 90~99 | - |

例:EH500-4 電気機関車で動軸8つ・形式交直両用で4番目に製作された車両

ディーゼル機関車

| 車 種 | 速 度 | 数 字 | 実車形式 |

| ディーゼル機関車 | 85km/h以下 | 10~49 | DE10・DE15 |

| 85km/h超 | 50~89 | DD51・DD53 | |

| JR貨物開発 | 200~ | DF200 |

例:DF200-8 ディーゼル機関車で動軸6つ・JR貨物200形式の8番目に製作された車両

2.旅客車

・電車(EC)・・・電車は「カタカナ+3桁の数字-数字」で標記されている

1.車種による記号

| 車種 | 記号 | 動力装置 | 運転室 | 記 事 |

| 制御電動車 | クモ | ○ | ○ | 運転台・モーター付 |

| 中間電動車 | モ | ○ | × | 運転台なし・モーター付 |

| 制 御 車 | ク | × | ○ | 運転台付・モーターなし |

| 付 随 車 | サ | × | × | 運転台なし・モーターなし |

上記記号(カタカナ)の後に車内設備等にあたる記号(カタカナ)を付けます

| 用 途 | 車 種 | 記 号 |

| 営 業 用 | 寝台車(A寝台) | ロネ |

| 寝台車(B寝台) | ハネ | |

| 座席車(グリーン車) | ロ | |

| 座席車(普通車) | ハ | |

| 展望車 | テ | |

| 食堂車 | シ | |

| 緩急車(車掌室) | フ(客車のみに使用) | |

| 事 業 用 | 荷物車・試験車・配給車 | ニ・ヤ・ル |

2.形式の数字 上記カタカナの後の数字3桁が形式番号です

百の位・・・・・電気方式の区別

| 百の位 | |

| 直 流 | 1~3 |

| 交直流 | 4~6 |

| 交 流 | 7~8 |

十の位・・・・・使用用途の区別

| 十の位 | |

| 通勤型 | 0 |

| 近郊型 | 1・2・3 |

| 急行・特急型 | 5・7・8 |

通勤型・近郊型・急行・特急型の見分け方

通勤型:4つドア 近郊型:3つドア 急行・特急型2ドアか1つドア

例外もあります 注意してください

一の位・・・・・設計の順序を示し主制御器を有する車両が奇数で1を減じた偶数車両と

で編成を構成します

1と0 3と2 5と4 7と6 9と8

ハイフンより後の数字・・・・製造番号を表す

左写真は201系クハ201-36です 制御車でモーターなし 直流型で通勤タイプの4つドア車で数字3桁が201ですので200番代の最初の形式になります 201系はクハ201・クハ200・モハ201・モハ200・サハ201の5形式があります モハ201とモハ200はペアになり電動車1ユニットとなります

・客車(PC)・・・客車は「カタカナ+2桁の数字-数字」で標記されている

1.車両の積車重量による記号

| 記号 | 積車重量(1両あたり) |

| コ | 22.5トン未満 |

| ホ | 22.5トン以上~27.5トン未満 |

| ナ | 27.5トン以上~32.5トン未満 |

| オ | 32.5トン以上~37.5トン未満 |

| ス | 37.5トン以上~42.5トン未満 |

| マ | 42.5トン以上~47.5トン未満 |

| カ | 47.5トン以上 |

電車と同様に上記記号(カタカナ)の後に車内設備等にあたる記号(カタカナ)を付けます

| 用 途 | 車 種 | 記 号 |

| 営 業 用 | 寝台車(A寝台) | ロネ |

| 寝台車(B寝台) | ハネ | |

| 座席車(グリーン車) | ロ | |

| 座席車(普通車) | ハ | |

| 展望車 | テ | |

| 食堂車 | シ | |

| 緩急車(車掌室) | フ(客車のみに使用) | |

| 事 業 用 | 荷物車・試験車・配給車 | ニ・ヤ・ル |

2.形式の数字 上記カタカナの後の数字2桁が形式番号です

十の位・・・・・客車の種類

| 客車の種類 | 十の位 |

| 軽量客車 | 1 |

| 固定編成客車 | 2 |

| 一般形客車 | 3~5 |

| 鋼体化客車 | 6 |

| 戦災復旧客車 | 7 |

| 和室客車 | 8 |

| 特殊車両 | 9 |

一の位・・・・・台車の種類

| 台車の種類 | 一の位 |

| 2軸ボギー車 | 0~7 |

| 3軸ボギー車 | 8~9 |

・ハイフン(スペース)より後の数字・・・・製造番号を表す

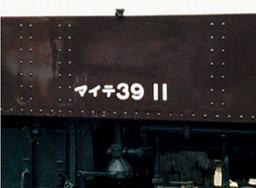

上の写真はマイテ39 11の写真です

マ:重量が42.5トン以上~47.5トン未満 39:一般形客車で3軸ボギー車

イ:今はありませんが1等車(グリーン車) 11:製造番号

テ:展望車

・気動車(DC)・・・気動車は「カタカナ+2(3)桁の数字-数字」で標記されている

気動車は頭にカタカナで「キ」をつけます これは全部の車両にディーゼル

エンジンが付いているのが原則でありますがごくまれに付いていない車両も

あります

カタカナ「キ」の後に車内設備等にあたる記号(カタカナ)を付けます

| 用 途 | 車 種 | 記 号 |

| 営 業 用 | 寝台車(A寝台) | ロネ |

| 寝台車(B寝台) | ハネ | |

| 座席車(グリーン車) | ロ | |

| 座席車(普通車) | ハ | |

| 展望車 | テ | |

| 食堂車 | シ | |

| 緩急車(車掌室) | フ(客車のみに使用) | |

| 事 業 用 | 荷物車・試験車・配給車 | ニ・ヤ・ル |

・形式の数字 上記カタカナの後の数字2(3)桁が形式番号です

| 使 用 用 途 | |

| 20番台 | 一般・急行型1エンジン搭載 |

| 30番台 | 通勤型 |

| 40番台 | 一般型1エンジン搭載 |

| 50番台 | 一般・急行型2エンジン搭載 |

| 60~70番台 | 急行型出力増強車 |

| 110~150番台 | 一般型 |

| 180・280番台 | 特急型 |

・ハイフン(スペース)より後の数字・・・・製造番号を表す

上の写真はキハ38 1の写真です キ:気動車 ハ:普通座席車 38:通勤型 1:製造番号

3.貨物車

・貨車(FC)・・・貨車は「カタカナ+数字」で標記されている

用途を表すカタカナ記号と車両の重量をカタカナ記号の組合せで表す

1.用途記号

| 用 途 記 号 | 用 途 記 号 | ||

| コ | コンテナー車 | ト | 無がい車 |

| タ | タンク車 | (貨物以外) | |

| チ | 長物車 | ヨ | 車掌車 |

| ク | 車運車 | キ | 雪かき車 |

| セ | 石炭車 | ヤ | 試験車 |

| ワ | 有がい車 | ソ | 操重車 |

雪かき・操重車などは貨車として分類されます

2.重量記号

| 重 量 記 号 | |

| な し | 13t以下 |

| ム | 14t ~16t |

| ラ | 17t ~19t |

| サ | 20t ~24t |

| キ | 25t以上 |

カタカナ記号の後につける数字は電車や気動車のように一定の法則は無く

その形式を表す数字から順次ナンバーをプラスしていく

例:「コキ50000」という形式の製造1番目の番号は「コキ50000」で2番目は

「コキ50001」と表示されています 最近のJR貨物で開発された貨車は形式数

字と製造番号をハイホンで表示した方法も見られます 「コキ103-22」など

4.新幹線

新幹線電車は「3桁の数字-数字」で標記されています(JR東日本の一部の新しい車両は除く)

| 百 の 位 | 十 の 位 | 一 の 位 | |||

| 車両の系列 | 設 備 | 構 造 | |||

| なし | 0系 | 1 | グリーン車 | 1・2 | 運転室・モーター付 |

| 1 | 100系 | 2 | 普通車 | 3・4 | 運転室付 |

| 2 | 200系 | 3 | 食堂車 | 5~7 | モーター付 |

| 3 | 300系 | 4 | 2階建てグリーン車 | 8・9 | 付随車 |

| 4 | 400系 | 6 | 2階建て食堂車 | 例外:500系528は中間電動車 | |

| 5 | 500系 | 7 | 2階建グリーン車・普通車 | ||

| 7 | 700系 | ||||

この後にハイホンで製造番号を標記しています

例①:100系 124-11 JR西日本所属の100系普通車で運転室付き(東京寄り)の車両です

例②:E1 MAX E154-3 JR東日本所属のE1系普通車で運転室付き(新潟寄り)の車両です

5.その他の標記

②:車両の前後を表し②は 車両妻側にも所属・ 赤丸の付いた部分の丸は

2位側(うしろ)を意味します 形式・重量・検査工場 高速対応済車両の印(京葉線)

千ケヨ:JR東日本千葉支社京葉 の標記があります

電車区の所属で定員144名

◆印の標記

・中央線(塩尻-高尾間)を走る電車の電動車(パンタグラフ付)で狭小トンネル対応の折り畳み高さの低いパンタを搭載している車両に標記されています

写真はクモニ83です 長野駅撮影7807

写真はクモニ83です 長野駅撮影7807

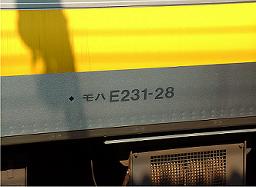

・E231系のモハE231形の車両に標記されています 電動車2両ユニット(モハE231+モハE230)のうちパンタグラフが搭載され主に主幹制御器関連の機器が搭載されている車両に標記されます

左から通勤仕様の総武緩行線用・常磐快速線用 近郊仕様の高崎・宇都宮・湘南ライン用のモハE231形

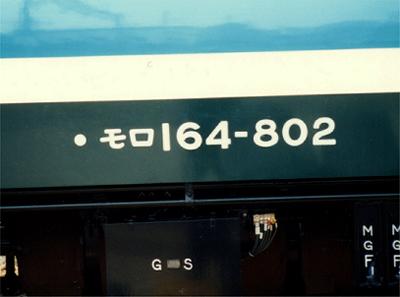

●印の標記

信越線横軽通過対応車のすべての車両に標記されていた 勾配を上下するため連結器にかかる負荷が大きいため連結器やそれを支える台枠構造を改造強化した車両を区別した

廃車になった165系初代「なのはな」の標記802はパンタ部が低屋根

廃車になった165系初代「なのはな」の標記802はパンタ部が低屋根